La libération de la France

Les conséquences immédiates du débarquement allié en Normandie (6 juin 1944)

Longuement préparé par les Alliés, reporté en raison de conditions météorologiques défavorables, le débarquement de Normandie est préparé par une intensification des bombardements, ainsi que par le largage de 24 000 parachutistes dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

De nombreux messages radiophoniques émis par Radio Londres annoncent ce débarquement et commmuniquent des instructions (notamment de sabotage) aux groupes de la Résistance. La mémoire collective a notamment retenu les vers de Paul Verlaine annonçant l'imminence du Débarquement : Les sanglots longs des violons de l'Automne blessent mon coeur d'une langueur monotone.

Le 6 juin 1944 à minuit a lieu l'évènement tant attendu, le débarquement sur les plage Normandie de 132 000 soldats alliés. Le 8 juin, Bayeux est ainsi la première ville d'importance libérée.

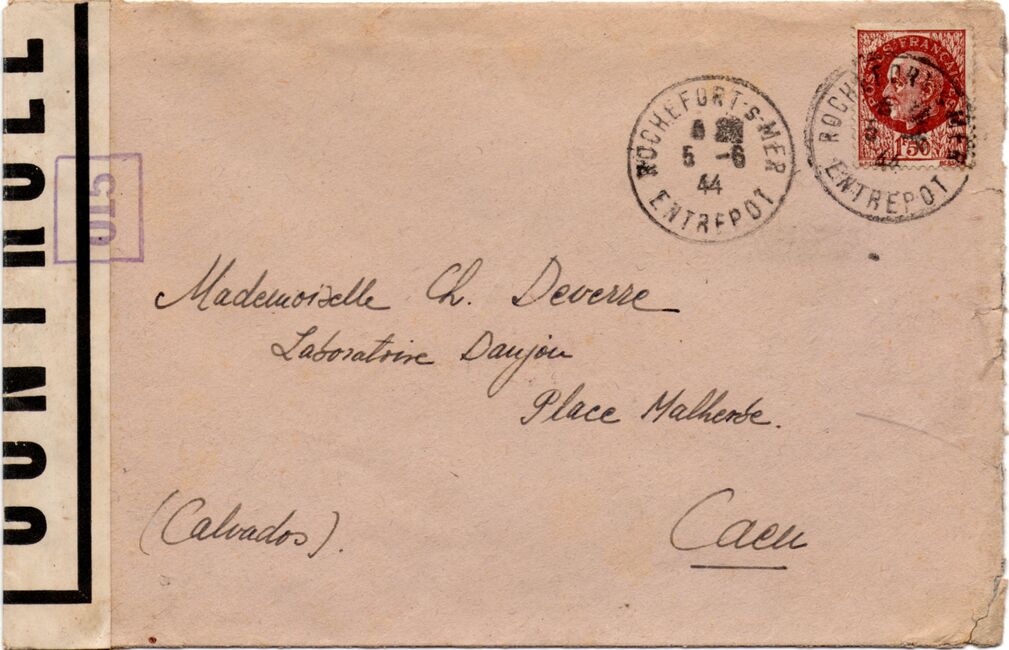

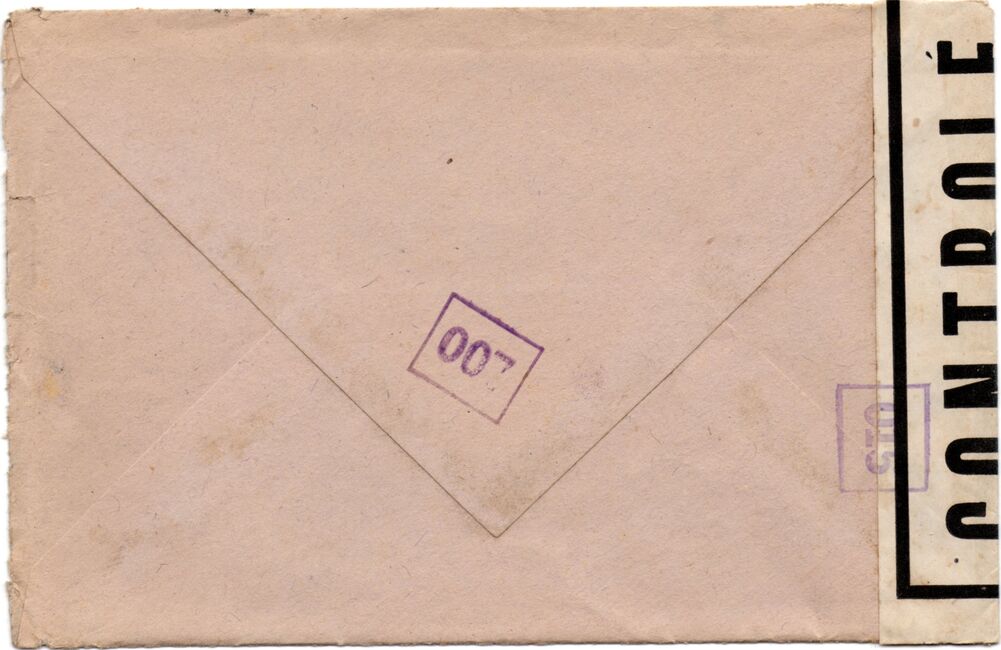

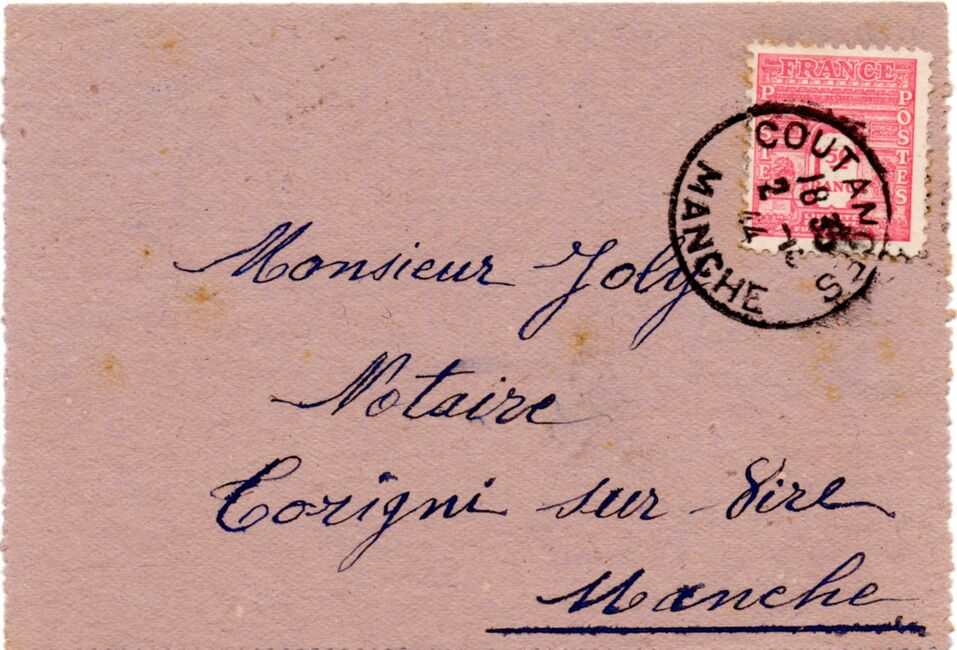

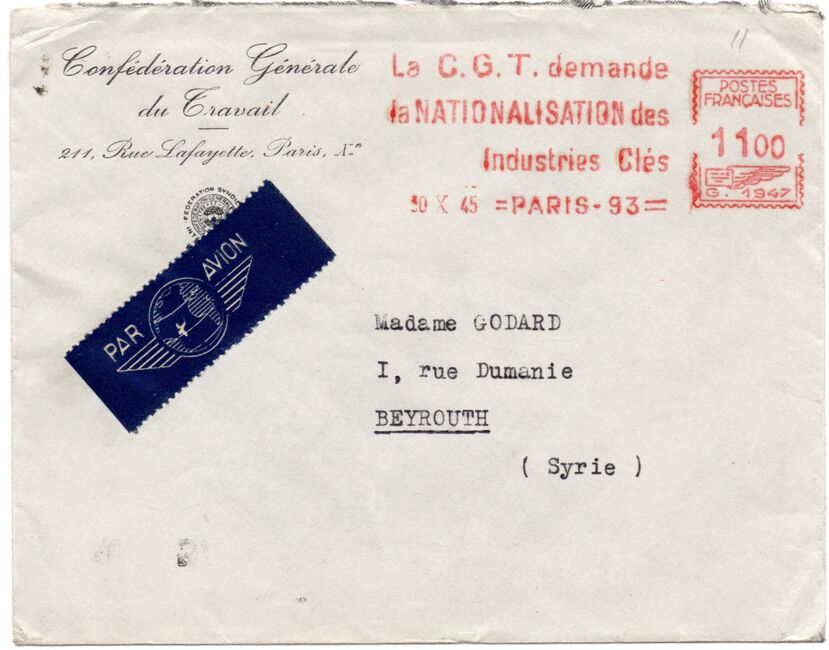

La débarquement allié a pour conséquence de perturber les relations postales dans les zones de combat et avec les zones encore non libérées. Par ailleurs l'administration française, passée sous l'autorité des Commissaires de la République met en place un contrôle postal dans les zones libérées.

Il n'y avait effet plus de contrôle postal français en zone occupée depuis 1940. La réapparition de bandes contrôle accompagnées d'un chiffre encadré est caractéristique des premières marques de la Libération en Normandie.

Il est difficile de dater et localiser précisément l'apparition de ces premières marques. Un mise en place à Caen en juillet 1944 est une hypothèse sans être une certitude.

Les soulèvements initiés par la Résistance

Les messages envoyés par radio Londres, ainsi que l'annonce du débarquement allié en Normandie, provoquent une vague de soulèvements aux conséquences parfois tragiques. En voici quelques exemples :

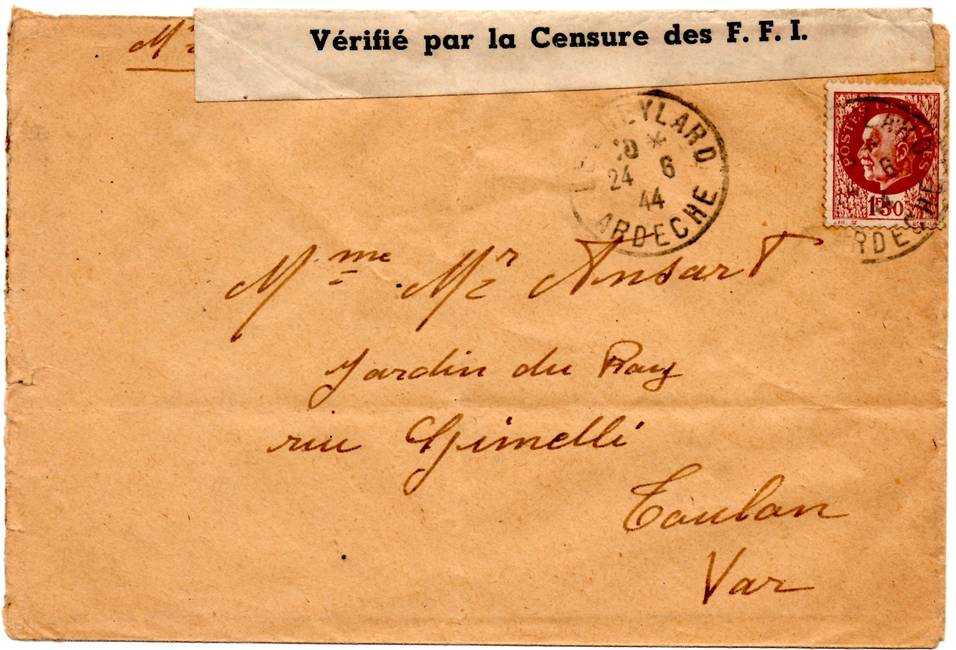

Dès le 6 juin 1944, des résistants menés par un aristocrate militant communiste, Jacques Méaudre de Sugny, proclament en Ardèche la République d'Annonay qui disparut avec la contre-offensive allemande du 29 juin 1944. L'Ardèche ne fut libérée définitivement qu'à partir d'août 1944 (Privas : 12 août 1944). Les marques de contrôle FFI apparues en Ardèche en juin 1944 témoignent de cette première libération.

En Limousin, les 7 et 8 juin 1944, les maquisards proclament la libération de Guéret et Tulle, mais les allemands reprennent ces deux villes le 9 juin. A Tulle, la divisison SS Das Reich procède par représaille à la pendaison de 99 habitants. C'est cette même division, alors en route vers le front de Normandie et harcelée par les FFI, qui le 10 juin massacre toute la population du petit village d'Oradour-sur-Glane, soit 642 hommes, femmes et enfants.

En Bourgogne, Cluny est la première ville de Saône-et-Loire libérée par les FFI. Les FFI apposent sur le courrier leurs propres griffes et marques de contrôle.

En Savoie, Annecy est libéré le 19 août par les résistants.

Du 19 au 25 août 1944, Paris entre en insurrection alors que les alliés avancent vers la ville. Le gouverneur militaire allemand de Paris occupé signe l'acte de reddition au général Leclerc, représentant du général de Gaulle, et au chef communiste de l'insurrection, le colonel et résistant communiste Rol-Tanguy.

Formulaire envoyé le 4 novembre 1944 par un gradé des F.F.I. à un résistant ayant pris part à la libération de Paris. Celui-ci l’a retourné le 11 novembre 1944 et a indiqué son appartenance aux mouvements Libération et O.C.M. (Organisation Civile et Militaire) et ses actions depuis 1942 dans la Résistance et la libération de Paris.

Formulaire envoyé le 4 novembre 1944 par un gradé des F.F.I. à un résistant ayant pris part à la libération de Paris. Celui-ci l’a retourné le 9 novembre 1944 et a indiqué ses actions au seins de la Résistance et lors de la Libération de Paris et son appartenance au mouvement Libération.

Les surcharges de la Libération

Les timbres d'usage courant sont ornés de la figure autrefois adulée et désormais honnie du maréchal Pétain, chef de l'Etat déchu et transféré par les Allemands à Sigmaringen en Baden-Würtenberg.

Les commissaires de la République, souvent devancés par des chefs locaux de comités de la Libération, font surcharger les timbres Pétain afin de maculer la figure du chef de la France de Vichy au moyen de lettres R.F., symboles de la République Française rétablie et triomphante du régime de Vichy.

Flairant le filon et l'argent facile, de nombreux négociants et collectionneurs ont également fait surcharger des séries afin d'alimenter un marché philatélique florissant en dépit des circonstances!

Le 13 novembre 1944, des enveloppes sont vendues à Paris par le M.L.N (Mouvement de Libération Nationale) au profit de F.F.I. au prix de 300 francs pièce. Ces enveloppes sont revêtues d'une vignette de Gaulle M.L.N., d'un timbre Pétain surchargé d'une croix de Lorraine et d'un cachet poste spéciale F.F.I. daté du 19 au 26 août 1944. Les lettres du 26 août on également une griffe encadrée Paris libéré. Leur adresse est censée être codée, et selon la légende ces lettres auraient été acheminées durant l'insurrection par des coursiers cyclistes. Ce sont plus probablement des souvenirs philatéliques fabriqués spécialement pour la vente du 13 novembre, donc bien après la libération de Paris.

Les émissions postales de la Libération

Afin de remplacer les figurines Pétain, plusieurs émissions sont mises en circulation.

La Libération de Paris, le retour des institutions et des partis politiques

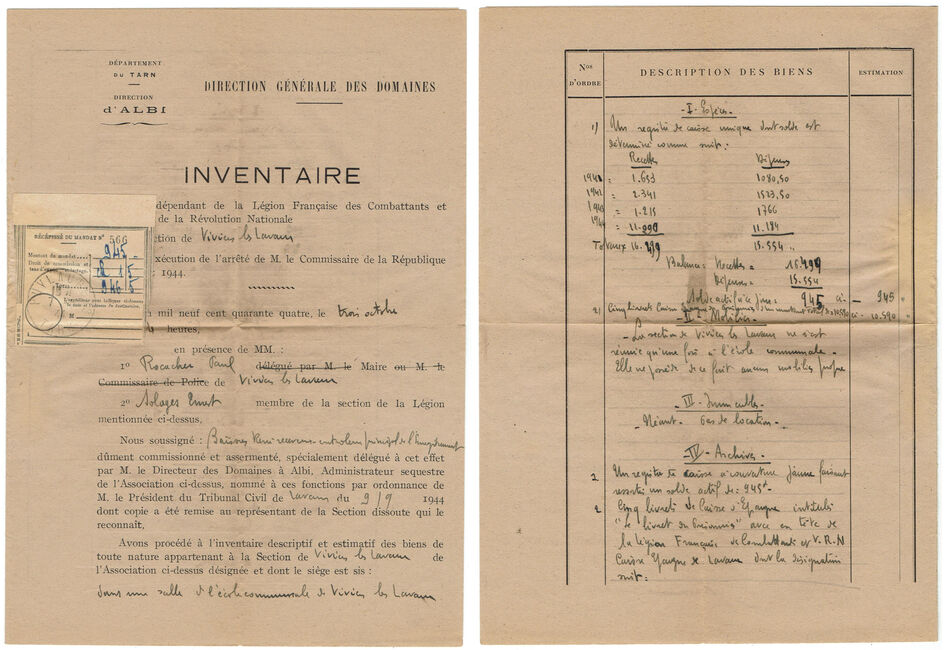

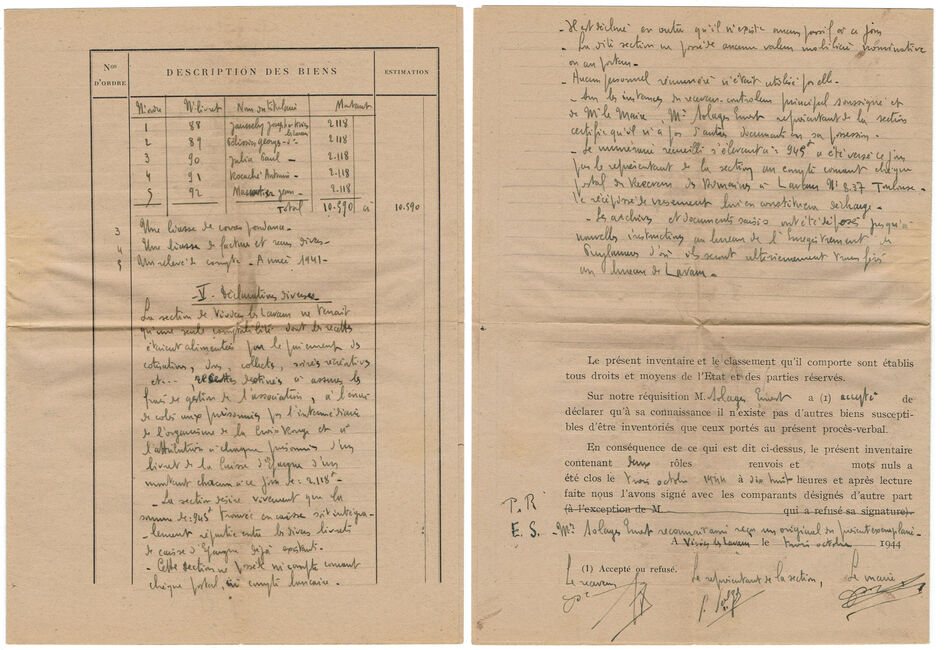

L'interdiction des organisations Vichystes

L'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental dispose dans son article 10 :

Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes.

La légion française des combattants. Les groupements anti-nationaux dits :

Le service d'ordre légionnaire, La milice, Le groupe collaboration, La phalange africaine, La milice anti-bolchévique, La légion tricolore, Le parti franciste, Le rassemblement national populaire, Le comité ouvrier de secours immédiats, Le mouvement social révolutionnaire, Le parti populaire français, Les jeunesses de France et d'outre-mer. Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l'administration de l'enregistrement et à la diligence de celle-ci.

Sans préjudice de l'application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 fr. quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.

Cette ordonance entérine les arrêtés des Commissaires de la République qui avaient déjà pris de telles mesures dès les premiers jours de la Libération.

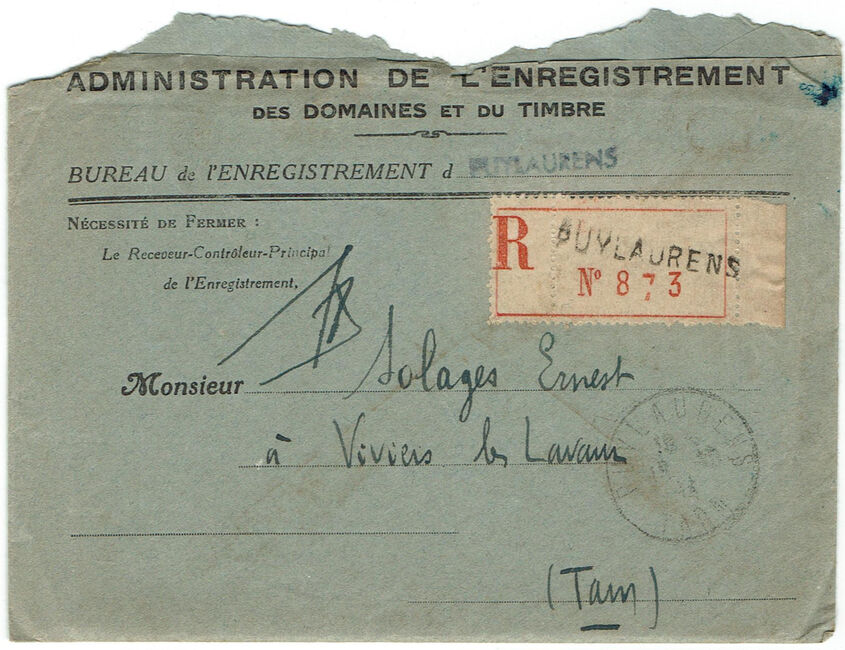

Inventaire des biens d’une section locale de la Légion Française des Combattants et de la Révolution Nationale effectué le 3 octobre 1944 et envoyé le 7 octobre au représentant de la légion. On y apprend que le siège était "une salle de l'école communale" et que la section ne s'y est réunie qu'une fois. La section détenait cinq livrets de caisse d'épargne de 2118 f. chacun, intitulés "livret du prisonnier", aux noms de prisonniers de guerre. Le solde de caisse de 945 f. a été versé au compte chèque postal du receveur des domaines.

La presse de la Libération

A la Libération, "tous les journaux ayant continué de paraître quinze jours après le début de l’Occupation, soit le 25 juin 1940 pour la zone nord et le 26 novembre 1942 pour la zone sud, sont interdits" par l'ordonance du 30 septembre 1944 (La presse en France depuis la Libération, Patrick Eveno)

Les journaux Vichyste et collaborationistes tels que Le Matin, Le Journal des Débats, Je Suis Partout ou encore le quotidien régional Ouest-Eclair sont ainsi interdits.

L'information est alors assurée par des journaux ayant cessé de paraître sous l'Occupation (comme le Figaro, replié en zone sud et qui avait cessé de paraitre en novembre 1942, ou l'Humanité, journal communiste interdit dès 1939) et qui peuvent de nouveau paraître, et par une génération de journaux nationaux et régionaux issus de la Libération, comme Combat et Libération, journaux de la Résistance sortis de la clandestinité en 1944, Le Monde créé en décembre 1944, ou encore les quotidiens régionaux Ouest-France (qui remplace Ouest-Eclair), L'Yonne Républicaine, Le Courrier Picard, Nord-Eclair et de nombreux autres.

Carte postale à entête du journal issu de la Libération Nord-Eclair envoyée le 29 septembre 1944 de Roubaix, 3 semaines après la création du journal.

Le secours aux populations civiles et la reconstruction

L'UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) est un organisme international en charge de la fourniture de denrées de premières nécessités, de l'aide au retour des populations déplacées et à la reconstruction.

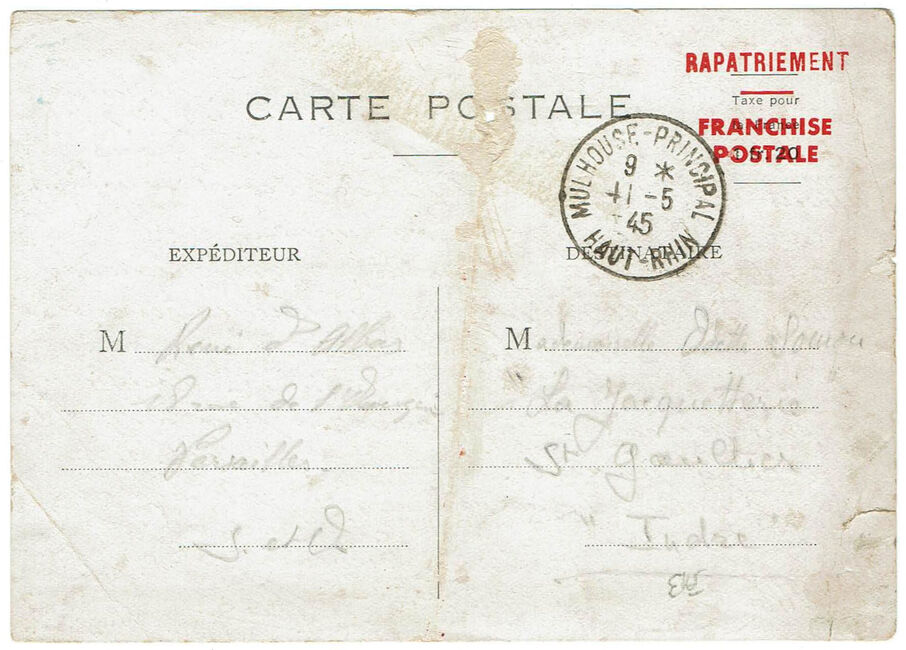

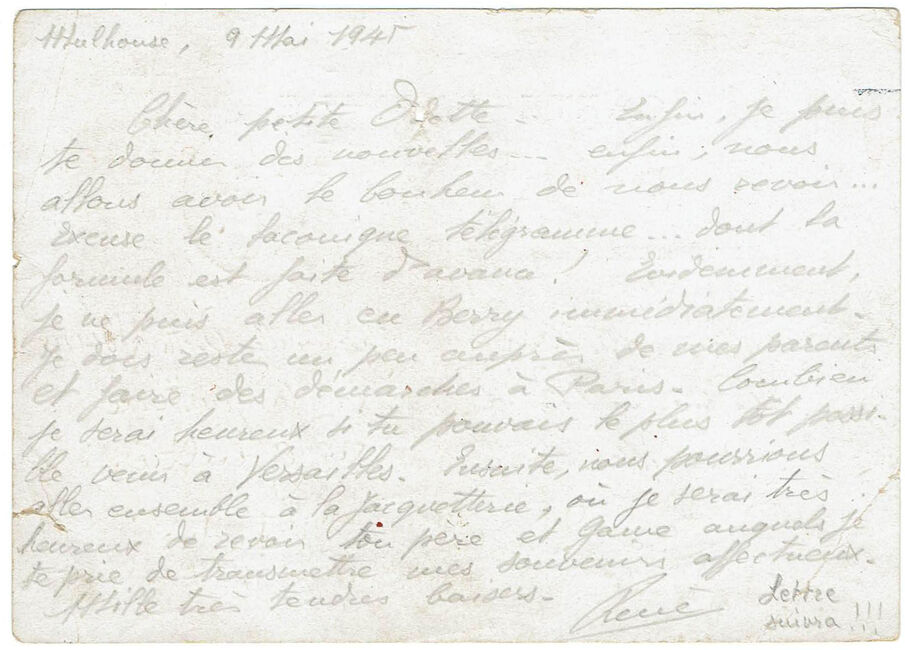

Carte postale « rapatriement – franchise postale » envoyée de Mulhouse le 11 mai 1945 par un rapatrié d’Allemagne.